top of page

お役立ち情報

COLUMN

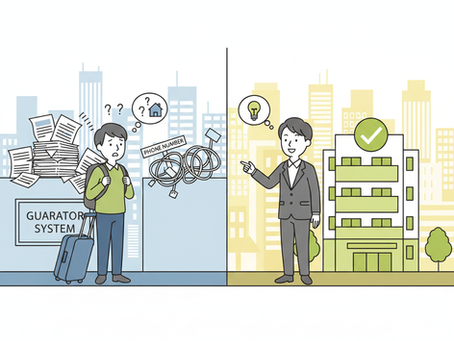

審査通過率アップ!外国人の部屋探しで失敗しないための「必要書類チェックリスト」と審査のポイント

「在留カードがない」を理由にお部屋が見つけるのに苦労していませんか?本記事では、外国人材の受け入れ担当者が知っておくべき「海外審査」の攻略法と、審査通過率を劇的に上げる「必要書類チェックリスト」を完全公開。個人契約の限界を突破する法人契約の活用法や、入居トラブルを防ぐための事前準備まで、プロのノウハウを徹底解説します。

1月17日

日本の「住まい」と「配慮」の文化を言葉に。外国人材の「なぜ?」に寄り添い、トラブルを未然に防ぐサポート術

マンション生活で避けては通れない「騒音」「ゴミ出し」「挨拶」の課題。このイラストのように、管理会社と入居者がタブレットを活用してルールやマナーを確認し合い、相互理解を深めることはトラブル防止の第一歩です。快適な共同生活を送るために知っておきたい、円滑なコミュニケーションのポイントを解説します。

2025年12月22日

外国人社員の部屋探しは”日本人社員の社宅探しとは別物”!「外国人不可」の壁を突破し効率的に物件を確保する方法

本記事は、外国人採用を行う企業担当者や登録支援機関向けに、難航しがちな「外国人社員の部屋探し」をスムーズに完結させるための実践ガイドです。

日本人とは異なる審査の壁や、来日前特有の物理的課題(電話・口座の欠如)を分析した上で、専門プラットフォーム「WelcomeNestJapan」を活用した戦略的な物件確保術を解説。法人契約と個人契約の使い分けや、来日前のライフライン手配まで網羅し、担当者の工数削減と外国人社員の定着率向上を両立させる具体的な手法を提示しています。

2025年12月19日

【新サービスのお知らせ】賃貸物件に加えて、シェアハウスの手配にも対応しました!

賃貸物件もシェアハウスも窓口1つで 企業や登録支援機関の実務では、住まいの確保の負担が依然として大きな課題になっています。 特に都市部では賃貸物件の家賃や初期費用が高騰しているだけでなく、審査や保証人の取得、多言語対応が必要なケースも増え、担当者の工数は膨らむ一方です。 このような現状を踏まえ、Welcome Nest Japan(HaruNest合同会社)は、従来の 賃貸物件手配に加えて「シェアハウス」の手配にも対応 できる体制を整えました! シェアハウスは、通常の賃貸と比べて初期費用・月額コストの抑制や手続きの簡素化、家具・家電付きによる即入居など、多くのメリットがあります。 単身赴任者や短期のプロジェクトメンバー、初めて日本に来る外国人社員など、住まいのニーズが多様化する今、企業担当者にとって有力な選択肢となる住まいの形です。 Welcome Nest Japan では、下記の2社と提携し、広範囲・多様なシェアハウスの手配も窓口1つで対応します。 ◆株式会社GGハウスマネジメント(TOKYOβ) 東京都内に多数のシェアハウスを展開する

2025年12月11日

【保存版】外国人受け入れ企業がまず整えるべきインターネット環境と選び方

外国人労働者を受け入れる際、最初に直面する課題のひとつが「インターネット環境の整備」です。 光回線、モバイルWiFi、プリペイドSIM…種類が多すぎて、どれを選べば良いのか分からない。 在留期限や契約条件の制限があり、外国人本人だけでは手続きが難しい。担当者はネットが使えない期間に発生する問い合わせに追われ、業務が滞る——。 そんな悩みが、今多くの企業担当者・登録支援機関の現場で起きています。 この記事では、「どのネットが最適か?」がすぐ判断でき、初日から快適なネット環境を提供できるようになる具体的な基準と手順を、わかりやすく整理してお伝えします。 長期滞在か短期滞在か、寮か個人宅か——状況ごとの“正しいネットの選び方”が明確になることで、もう迷う必要はありません。 ネット手配にかかっていた時間と負担を大幅に削減し、外国人の生活立ち上げをスムーズにし、担当者が本来の業務に集中できるようになります。 この記事で、外国人労働者を受け入れる企業担当者や登録支援機関の担当者が、最適なインターネット環境の選択基準と手配方法を理解することで、迷わず効率的にネ

2025年11月28日

賃貸の家賃上昇はいつまで続くのか?東京から読み解く全国の家賃トレンドと外国人社員の住まい戦略

東京都心の家賃はこれまでにないペースで上昇しており、単身者向け物件でも10万円を超えるケースが一般的になってきています。この動きは東京だけでなく、大阪・名古屋・福岡など全国の主要都市へ時差を伴って波及しており、特に単身者向け物件の高騰が目立つ状況です。こうした家賃上昇は、外国人社員や技能実習生の住まいを確保しなければならない企業や登録支援機関に大きな影響を与えています。予算に合う物件が見つからない、外国人NG物件が多く借りられない、審査や言語・生活習慣の違いによるハードルが高い、さらには外国人に関連するニュースの増加によりオーナー側が慎重になるといった課題が複数重なっているためです。

本記事では、家賃が上昇する背景や東京の動きが全国に波及するメカニズムをわかりやすく解説し、外国人向け物件の確保が難しい理由を整理しています。また、家賃高騰の中でも企業や支援機関が適正コストで住まいを確保するための具体的な戦略や、定着率を高める住環境づくりのポイントについても紹介しています。実務に直結する内容をまとめた、現場で役立つガイドとなっています。

2025年11月20日

【ホワイトペーパープレゼント】 外国人社員の住まい手配にお悩みの企業・登録支援機関のみなさまへ//

HaruNest合同会社では、外国人社員の受け入れ担当者様・登録支援機関様向けに、 外国人社員の住まい・ライフライン・家具家電の手配を効率化するためのホワイトペーパー をご用意しています。 本資料では、最新の統計データや現場の課題整理を交えながら、当社サービス「Welcome Nest Japan」を活用した具体的な解決策をまとめています。 このような課題をお持ちのご担当者様におすすめです 外国人社員の採用は増えているが、 社宅・住まいの確保に時間がかかっている 不動産会社・ライフライン・家具家電のやり取りで、 担当者の業務負担が膨らんでいる 外国人社員から「部屋がなかなか見つからない」「日本の契約が分かりにくい」という声が多い 自社の受け入れフローや社宅規定に合った、 現実的な外部パートナーを探している 資料の主な内容 日本国内における外国人労働者数・在留外国人の動向(統計データ付き) 外国人社員が 部屋を借りにくい5つの壁 企業・登録支援機関の担当者が抱えがちな、 住まい手配業務の「見えないコスト」 ワンストップサポートの仕組みと導入メリット

2025年11月19日

家賃高騰で困っている人事担当者へ──外国人社員の住居確保を効率化する実践策

「外国人社員の住まいが見つからない」 ——その一言に、どれだけの担当者が頭を抱えているでしょうか。 いま、日本の賃貸市場では家賃の高騰が止まりません。 特に都市部では、かつて5万円以下で借りられた部屋が、いまや6万円を超える時代。 外国人社員の住居確保は、もはや「人事の一業務」ではなく、企業の採用力や信頼性を左右する重大なテーマになっています。 雇用企業や登録支援機関の担当者の多くは、 「限られた予算で外国人が入れる部屋を探す」 「オーナーの外国人入居への不安を取り除く」 「企業の家賃負担と外国人本人の希望条件の板挟みになる」 ——そんな調整の連続に疲れきっています。 この記事では、 賃料高騰時代における 外国人住居手配の現実と課題 を明らかにし、 複数の不動産会社との連携や、専門会社へのアウトソーシングなど、 現場の負担を減らしながら住居確保を成功させる実践策 を紹介します。 特に、現在様々なサービスが生まれてきている外国人社員の“お部屋探し”をトータルでサポートする仕組みは、企業・登録支援機関・外国人本人のすべてにメリットをもたらす新しい

2025年11月12日

外国人社員がスムーズに生活を始めるためのライフライン一括サポート活用法

外国人社員を受け入れる際、最初にぶつかる壁―― それは「社宅のライフライン手配」です。 電気・ガス・水道・インターネット、それぞれに連絡し、契約内容を確認して、日程を調整する。たった一人の受け入れでも時間と手間がかかるのに、複数人となれば担当者の負担は想像以上です。 さらに、外国人社員本人が日本語を十分に理解できない場合、担当者や登録支援機関がすべてを代行する必要があります。 結果として、多くの時間を電話とメールの対応に費やし、「これでは本業が進まない」と嘆く声が後を絶ちません。 しかし今、その対応も不要になります。 電気・ガス・水道の申込みを コールセンターが一括で代行してくれるサービス が登場し、 しかも、来日前の外国人であれば 日本の電話番号がまだなくても手続きができる 仕組みが整い始めています。 この記事では、 外国人社員のライフライン手配を“待っているだけで完了させる”仕組みと、 企業・登録支援機関がどのように導入すれば業務を劇的に効率化できるかを詳しく解説します。 あなたの受け入れ体制を、もう一段上の「安心と効率」へ。 さあ、次の時代

2025年11月6日

トラブル対応から予防へ。外国人支援を効率化する『前処理+24時間サポート』の新常識

外国人社員との生活トラブルを“前処理”と“24時間サポート”で未然に防ぐ方法を解説。企業担当者・登録支援機関が導入すべき実践的な支援体制と、Welcome Nest Japanの導入効果を紹介します。

2025年10月27日

日本の賃貸市場で進む外国人需要:供給は追いつくのか?

「需要」と「供給」を最新の数字と現場トレンドでフラットに可視化し、何が足りず、どこを変えればタイト感が和らぐのかを明快に整理します。

2025年10月23日

登録支援機関の負担を軽減!住宅設備専門の多言語コールセンターができること

多言語対応の24時間サポートを導入する企業や支援機関が増えています。 しかし、その多くは一般的な通訳や案内にとどまり、住宅設備のトラブルに特化していないことがほとんどです。 「水が止まらない」 「鍵が壊れた」 「電気がつかない」―― こうしたトラブルは、言葉の問題だけでなく、設備そのものの知識や現場判断が必要になります。 多言語での会話ができても、問題の原因を正確に把握できなければ、解決までに時間がかかり、結果的に入居者の不安も企業の負担も大きくなってしまうのです。 そこで求められているのが、住宅設備に特化した多言語対応サポートです。 「WelcomeNestJapan」では、主に外国人の部屋探しやライフライン、家具・家電といった新生活に関わる手配をサポートしていますが、それに加え、ご入居後の住宅設備専門の24時間トラブルサポートも提供しています。 専門知識を持つスタッフが多言語で対応するため、問題の特定から業者の手配までをスムーズに行うことが可能です。これにより、外国人入居者は「母国語で安心して相談できる」環境を得られ、企業や登録支援機関は「ト

2025年10月21日

30日で入居可:1.5か月前から始める外国人社宅タイムライン

外国人社員を採用したいのに、「住まいの確保」で足止めを食らう。 今年に入って、特にそんな声が急増しています。 2025年の賃貸市場では、外国人入居可の物件が確実に減っています。 「外国人お断り」 「日本語での契約が前提」 「海外からの申込は不可」 ――この3つの壁が、採用した人材の来日スケジュールを簡単に狂わせてしまうのが現実です。 とはいえ、社宅手配は企業にとって避けて通れない領域です。 住宅が確保できなければ、入社もビザ申請も進みません。 しかも、現場では「どこから手を付ければいいのか分からない」「決裁が遅れて他社に物件を取られた」という声が絶えません。 この記事では、 外国人の入居が難しくなった2025年の現実を前提に 、 ・どのように社内体制を整えればスムーズに物件を確保できるのか ・取り置きができない市場で、どうスピード勝負に勝つのか ・初期費用をどう抑え、社宅代行や保証会社をどう選ぶのか を、 実務の流れに沿って具体的に解説します。 外国人社員の入居に関するトラブルや遅延を「仕方ない」で終わらせないために。 この30日スキームを

2025年10月17日

家賃3〜5万円台が見つからない時の代替戦略

~相場高騰時に効くエリア・築年数・間取りの再設計~ 家賃相場の上昇が止まりません。 「3〜5万円台で住める物件が本当に見つからない」— この言葉は、いまや多くの企業担当者や登録支援機関から聞かれるようになりました。 特に外国人社員を受け入れる現場では、住宅の確保が採用や定着の大きな壁になっています。 以前であれば、築年数が古くても家賃を抑えたアパートを容易に見つけることができました。しかし現在は、物件オーナーの変更などによる家賃上昇や、建て替え・取り壊しの進行によって、3〜5万円台の空室そのものが減っています。 結果として、 「条件に合う住まいがない」 「入居まで時間がかかる」 「支援工数が膨らむ」という悪循環が生まれています。 この状況を打開するには、“探し方”だけでなく“考え方”を変える必要があります。 相場の上昇を嘆くよりも、限られた条件の中で「どこを妥協し、どこを守るか」を明確にし、エリア・築年数・間取りを再設計することが鍵になります。 この記事では、家賃3〜5万円台の物件が見つからない時に使える 代替戦略 を、3つの視点から整理して

2025年10月16日

レンタルvs購入──外国人雇用企業がいま“リユース”を選ぶべき理由

賃貸の部屋を借りるときに家具や家電を「借りる」か「買う」か──。 このシンプルな問いが、外国人社員の受け入れ現場では思いのほか重いテーマです。 短期滞在者の多い現場ではレンタルが手軽に思えますが、実際には契約期間によってコストが積み重なり、契約更新や返却の際には担当者の業務も煩雑になります。 一方で新品を購入すれば長期的なコストは下がるものの、初期費用や廃棄処理の負担が避けられません。 結果として、「どちらを選んでも完璧な解はない」という現実に、多くの企業担当者が直面しています。 しかし、その中間にある“第3の選択肢”が、いま注目を集めています。 それが「リユース品の購入」です。 新品よりも低コストで導入でき、レンタルよりも自由度が高い。 そして、使用後は再利用やリサイクルを通じて循環させることができる──。 リユース購入は、コストと手間の両方を抑えながら、環境にも配慮できる実践的な運用モデルです。 本記事では、レンタルと購入を比較しながら、企業が直面する“コストの逆転現象”や“運用の壁”を整理し、最終的にリユース購入をどう活用すべきかを解説し

2025年10月14日

外国人社員が安心して暮らせる社宅とは?企業と支援機関が整えるべき住宅支援のポイント

「外国人社員を採用したものの、住まいが決まらず負担が大きい」 そんな声を、いま多くの企業担当者から耳にします。 日本で働く外国人材は年々増加していますが、その“暮らし”を支える住まいの問題は依然として大きな壁です。 家賃の高騰、保証人の確保、多言語対応の不足——。特に初めて日本に来る特定技能外国人や新たに採用された社員にとって、安心して暮らせる環境を見つけることは容易ではありません。 一方で、企業や登録支援機関の担当者も、採用決定後の住居手配や契約対応に多くの時間を割かれ、本来の業務に集中できないという課題を抱えています。結果として、「採用はできても、生活基盤が整わない」「定着までの支援が続かない」といった問題が生まれています。 この記事では、 外国人社員が本当に求めている住まいの条件と、現実とのギャップ、 そして企業や登録支援機関が実際に行っている“工夫”や“仕組み化”の事例を紹介します。 第1章 外国人社員が安心して暮らせる社宅の必要性と現状 なぜ外国人社員は「住まい」でつまずくのか 外国人社員が日本で最初に直面する課題のひとつが「住まい探し

2025年10月9日

外国人雇用で避けて通れない「住まい問題」|2025年版・お部屋手配の最新事情と解決策

外国人雇用が進む一方で、最大の壁となっているのが「住まいの確保」。

都市部では低家賃物件が激減し、地方でも競争が激化。

「外国人不可」や審査の厳しさが入社の妨げになるケースも。

2025年の賃貸市場で企業が取るべき現実的な解決策を紹介します。

2025年10月7日

bottom of page

.png)